来源:

财联社

回顾今年以来公募基金市场的发行节奏,数据上的跃升已足以构成一道风景线。

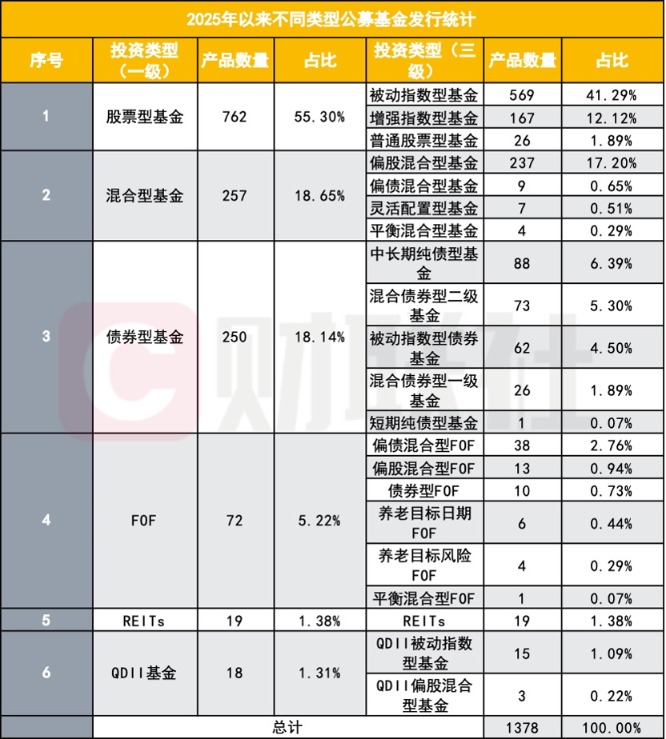

据公募排排网统计,截至 11 月 17 日,今年以来全市场新发基金数量达到 1378 只,显著超过 2024 年全年 1143 只的总量,并创下近三年来的新高。这不仅打破了此前连续三年发行下滑的局面,也释放出基金公司与投资者对于资本市场新周期的共同期待。

更具代表性的信号来自发行周期的缩短。2025 年新基金平均认购时间缩短至 16.31 天,较 2024 年同期的 22.63 天大幅压缩,显示出资金认购的积极性与发行效率的同步提升。

在市场热度升温的背后,不少业内人士将其归因于多重因素的叠加:宏观层面,经济企稳带动企业盈利预期修复;政策层面,流动性维持宽松为资金面提供支撑;结构层面,年轻一代投资者更倾向以低门槛、透明度高的公募基金参与资本市场。

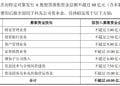

但这场发行潮的结构性特征更值得审视。从发行类型分布看,今年权益类基金的发行占比高达 72.5%,其中股票型基金与偏股混合型基金合计发行 999 只,重回市场主导地位;与此同时,指数化投资全面开花,今年发行的 813 只指数型基金中,被动指数型基金达 646 只,占指数型基金总量的 79.46%,同时贡献了全市场新基的 46.88%。

权益反攻、指数主导,被动投资重塑基金发行格局

在经历了连续三年发行数量下滑后,2025 年新基金市场的 「V 型」 反弹,首先体现在权益基金的迅速扩容。从公募排排网统计来看,截至 11 月 17 日,权益类新基金发行总量达到 999 只,其中股票型基金高达 762 只,占比 55.3%,较去年同期增长逾六成,几乎回到 2021 年的高位。这一轮反弹的背后,既是权益市场表现回暖的直接映射,也体现了投资者风险偏好的边际上升。

尤其值得注意的是,在这 762 只股票型基金中,有多达 736 只是指数型基金,占该品类总数的 96.59%。如果将视野扩展到所有新发基金,该数量已经占到整体的 53.41%。

其中,被动指数基金 569 只,增强指数基金 167 只,两者几乎主导了全年的权益基金发行格局。「以往的主动与被动界限正在模糊,现在新产品中有近八成都不再追求个股选择,而是更强调贴近市场的低成本复制。」 某大型公募产品部人士指出,尤其是在贝塔收益主导、市场有效性提升的背景下,主动策略的阿尔法空间被压缩,被动产品的吸引力进一步增强。

被动指数型产品的扩张不仅限于股票基金,债券市场也呈现出 「指数化转型」 的迹象。今年新发债券型基金共 250 只,其中有 62 只是被动指数债基,占比达到 24.8%。而在 QDII 品类中,被动产品更是占据绝对主流,18 只 QDII 新发产品中有 15 只为被动指数型,渗透率高达 83.33%。

从整体结构来看,在今年发行的 1378 只新基中,指数型基金的数量达到 813 只,占到总量的 59.00%。其中,被动指数型基金发行总数已达 646 只,占所有指数型基金的 79.46%,占全部新基金的 46.88%。这一趋势已不再是风格轮动下的阶段性现象,而是反映出指数型产品正逐步成为基金公司布局新产品时的基本盘。

一位华东地区头部基金公司投研负责人表示,指数化策略的高确定性和可规模复制特征,使得其在当前竞争加剧、渠道资源趋紧的背景下,更易于满足机构与渠道的双重需求,成为许多基金公司在新品立项中的优先选项。

值得一提的是,在主动策略面临挑战的同时,FOF 基金凭借组合配置优势和资产配置能力,在今年实现了发行数量上的倍增。今年以来 FOF 基金新发数量为 72 只,较 2024 年的 33 只几近翻倍,尽管占比仍不高 (5.22%),但已成为公募基金多样化发展的重要注脚。

细分来看,偏债混合型 FOF 以 38 只产品位居首位,其次是偏股混合型 (13 只) 与债券型 (10 只)FOF,显示出 FOF 产品正逐步从养老专属向多元化资产配置工具转型。

发行也现 「股强债弱」,马太效应未变

公募基金发行数量的增长表象之下,不同类型产品与机构之间的发行力度差异也在放大,构成了另一条市场分野的分水岭。整体来看,今年新基金发行结构呈现出典型的 「股强债弱」。债券型基金的发行数量不仅大幅低于股票型基金 (250 只对比 762 只),且较去年的 330 只明显萎缩。

值得注意的是,债券型基金近四年新基发行呈现明显的下滑趋势,算上今年,已经连续 3 年下降。这背后主要是因为权益市场的回暖,吸引了大量资金流入,投资者的风险偏好上升,更愿意将资金投入到收益潜力更高的权益类资产中。

而股票型基金的大量涌现,则得益于多个维度的支撑。一方面,权益市场的波动幅度加大,为趋势性产品提供了更强的操作空间;另一方面,A 股结构性机会丰富,增强指数、行业主题 ETF、量化策略型产品纷纷进入发行清单,满足了不同风险等级投资者的多元配置需求。

「权益类产品好发,不是因为大家盲目乐观,而是因为过去几年做了太多准备,一旦风口来了,马上就有产品能够接上。」 一位熟悉基金发行策略的业内人士指出,特别是在年轻投资者偏好 「主题投资+指数化配置」 组合的推动下,指数型股票基金成为资金青睐的焦点。

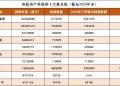

从发行机构的维度看,强者恒强的格局并未改变。截至 11 月 17 日,共有 131 家公募机构参与了新基金发行。其中,仅有 22 家发行产品数量超过 20 只,集中度明显提升。富国基金以 60 只新基金发行量居首,其后依次是华夏 (55 只)、易方达 (54 只)、汇添富 (53 只) 等头部机构。此外,永赢、鹏华、南方等公司发行数量均不低于 40 只,凸显了头部型机构在产品布局与渠道整合方面的领先优势。

不过,这种马太效应的另一面,是大量腰部机构在激烈的竞争中选择更为精细化的策略。一些机构将重心投向被动化、特色化、跨境化产品,也有公司通过 FOF、REITs、QDII 等品类建立差异化竞争壁垒。以 FOF 为例,虽然整体占比不高,但发行数量的倍增也透露出中小机构在新领域中寻找突破口的战略意图。

除上述提及的基金类别外,REITs 年内发行数量达 19 只,占比在 1% 左右。值得一提的是,今年 REITs 产品仍处于平稳扩展阶段,19 只发行量虽不高,但已成为不少基金公司布局的重要一环。

整体来看,2025 年的基金发行市场呈现出三重特征:发行节奏加快、被动投资主导、产品结构分化。行业内部的竞争与分化并行,既有头部机构加速扩容,也有中小机构寻求破局路径。

(财联社)

文章转载自东方财富