每经记者|林姿辰 王佳飞 每经编辑|何小桃 文多

投用不到一年半,郑州大学第一附属医院 (「郑大一附院」) 的西院区在 11 月 20 日停诊了。

因为床位数、诊疗量领先其他医院,在网络上,郑大一附院有着 「亚洲最大医院」「中国最大医院」 的别称。

11 月 21 日,《每日经济新闻》 记者来到西院区的所在地。在现场,记者发现门诊楼一层已经不见医务人员的身影。有安保人员表示,目前西院区的病房楼还有少量住院病人,预计他们会在几天后离开。

随后,记者拨通了郑大一附院总机电话,接线人员表示,西院区已经在 11 月 20 日停诊,这里今后将以科研为主。停诊是医院的相关调整,目前其他院区正常接诊。

郑大一附院西院区 图片来源:每经记者 王佳飞 摄

目前还有少量住院病人

预计几天后离开

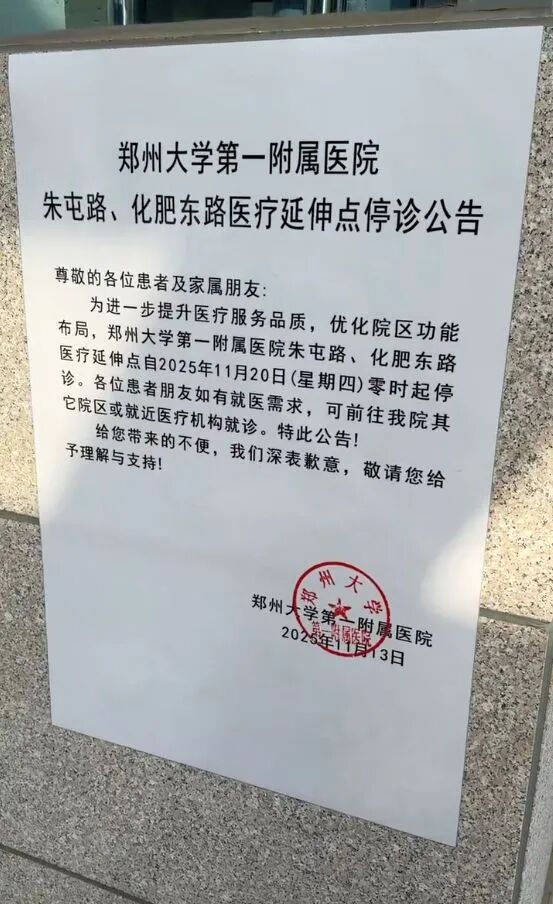

今年 11 月 13 日,郑大一附院订阅号发布公告,称医院朱屯路、化肥东路医疗延伸点 (指西院区) 将自 11 月 20 日起停诊。

11 月 21 日,记者在西院区所在地的显眼处看到了一张公告,上面也写道:「朱屯路、化肥东路医疗延伸点自 2025 年 11 月 20 日 (星期四) 零时起停诊」。

一张停诊公告贴在西院区的显眼处 图片来源:每经记者 王佳飞 摄

一张停诊公告贴在西院区的显眼处 图片来源:每经记者 王佳飞 摄

虽然仍然有一些人员进出西院区东门,或是外卖人员手提餐食进入,但记者进入门诊楼一层后,没有看到医务人员。现场安保人员也证实,门诊楼已经停止使用,目前仅有少量住院病人在病房楼,预计也会在几天后离开,有看病需求可以去其他院区。

这对周边的居民就医是否产生影响?记者注意到,西院区所在的中原区,是郑州人口大区之一,周围有较多居民区生活气息浓厚。

但周边一家商店老板说,虽然周围居民不少,西院区的就诊患者却好像不是很多。

河南:符合条件的省级医院

原则上分院区不应超 3 个

郑大一附院西院区在去年 7 月 16 日开诊,最初的定位为 「大门诊、小病房、强急救」 的综合诊疗院区。院区占地面积 56.02 亩,建筑面积 8.61 万平方米。这里建设有门急诊、手术室、医技辅助检查科室和病房楼等,开设 15 个病区共 600 张床位。

「(西院区) 结束了多年来郑州西部县市区无省级高水平医院的历史」——这是西院区去年 7 月开诊时的介绍。

但这种大医院下沉的需求,或在降低。

2022 年 1 月,国家卫健委印发 《医疗机构设置规划指导原则 (2021—2025 年)》,其中明确,到 2025 年末,公立医院举办分院区不得超过 3 个。2023 年 12 月,河南省卫健委印发的 《河南省公立医院分院区设置管理办法》 也要求,省级医院原则上举办分院区不应超过 3 个。2025 年初,河南省卫健委重申了这一政策。

西院区停诊后,目前郑大一附院共有四个院区正常开诊。其中河医院区为主院区,东院区、北院区、南院区为 3 个分院区,该布局符合相关政策要求。

11 月 21 日,艾力彼医院管理研究中心主任、中国医院协会原副秘书长庄一强博士就此事接受了记者采访。他表示,早年国家鼓励医院增设院区、组建医联体并开展对口帮扶,初衷之一是推动医疗资源下沉,让优质医疗服务更贴近基层百姓。「从出发点来看,这个方向是完全正确的;从结果看,优质医疗资源下沉的部分目标,也完成了。」 他表示。

不过,这种下沉模式在实践中面临两大挑战:一方面,大医院的技术力量被分散,原本集中的优质资源因多院区布局而被稀释;另一方面,大医院的规模化扩张,挤压了下级医院和中小型医院的生存空间。

而且,随着科技进步,互联网远程医疗等新技术正在重塑医疗资源下沉的方式。「现在不用医护人员亲自到场,通过远程会诊、线上指导等技术手段,就能实现 『人不下沉、技术下沉』。」 庄一强认为,在这种情况下,多院区会给医院带去医保支付压力和经营管理难题,「反而成为负担」。

国内医院向研究型转型或是未来趋势

对于 「(郑大一附院) 西院区今后将以科研为主」,庄一强表达了赞同。他直言,中国多数医院长期以临床诊疗为核心,在科研转化、医学规律总结等方面投入不足。

他分析说,这也导致在国际交流中,「每年做 2000 台手术的中国医生,在听每年做 200 台手术的外国医生讲课」。这背后的问题是,中国医生更像 「手术工匠」,只顾埋头干,却缺少抬头看路的总结与思考。

在庄一强看来,像郑大一附院这样的大型医院,将部分院区改造为科研楼,意味着医生职能不再局限于临床操作,而是开始总结医疗规律、开展创新研究,这是未来的发展趋势。

记者搜索资料也发现,科研功能正成为越来越多医院未来发展的重点方向。比如,今年 11 月,苏州市立医院与海军军医大学第一附属医院 (上海长海医院) 签约,共建国家消化系统疾病临床医学研究中心 (上海) 分中心;中国医学科学院肿瘤医院河南医院、河南省人民医院南院区预计在 12 月 31 日交付使用,预计科研大楼也会在 2026 年 6 月 30 日交付使用⋯⋯

「过去我们在很多医疗领域处于 『跟跑』 阶段,只要保持国内领先即可。但现在部分领域已经实现 『超越』,前方没有可借鉴的路径,必须依靠自身科研为临床发展指引方向。」 为了佐证这一观点,庄一强分享了一组关键数据:在国内,医院的人床比 (即一张病床对应多少名医院员工) 普遍约为 1:1,即便是领先的头部医院,人床比也仅约 1:3,而在新加坡,医院的人床比普遍可达 1:5,在全球顶尖的得克萨斯大学安德森癌症中心,这一比例高达 1:25。

「这反映了医院定位的差异。」 庄一强解释道,人床比在 1:1 到 1:2 之间的医院,多为临床型医院,核心精力集中在诊疗服务;而人床比达到 1:3 左右的医院,可称为研究型医院,这样的配比能留出足够人力开展科研、总结经验、探索新技术。

记者|林姿辰 王佳飞

编辑|何小桃 文多 杜波

校对|陈星

|每日经济新闻 nbdnews 原创文章|

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用

文章转载自 每经网