6 月 16 日,三达膜公告宣布启动 H 股上市计划,拟在香港联交所挂牌。距离 2019 年登陆科创板仅五年,这家膜技术龙头企业计划再度叩响资本市场大门。

选择 H 股上市可借力香港的国际金融中心地位,对接东南亚、中东地区快速增长的工业废水处理需求,实现 「技术出海」 的闭环。

每经记者|张静 西安 每经编辑|贺娟娟

两年前,蓝伟光以新加坡学者身份在中国香港讲 「水故事」 时,三达膜欲赴港再拓水务版图,或许早有伏笔。

2023 年 10 月,新中科促会会长蓝伟光现身香港国际人才高峰论坛,面对新港两地科技精英,这位三达膜创始人以水为媒,畅谈新加坡应用膜技术解决水困境的经验。

十八个月后,他的商业版图迎来新的图景,6 月 16 日,三达膜公告宣布启动 H 股上市计划,拟在香港联交所挂牌。

距离 2019 年登陆科创板仅五年,这家中国膜技术龙头企业计划再度叩响资本市场大门。

01▶

A 股隐忧

三达膜的资本之旅始终带着创始人蓝伟光的烙印。

2003 年,蓝伟光带领三达膜登陆新加坡交易所主板,开创中国民营企业赴新上市先河,新加坡上市让蓝伟光跻身厦门首富,但 2011 年私募基金鼎晖的入资说服他退市回归,成为中概股回归潮的先行者。

八年后,三达膜转战科创板,于 2019 年 11 月 A 股上市,注册地选在延安。

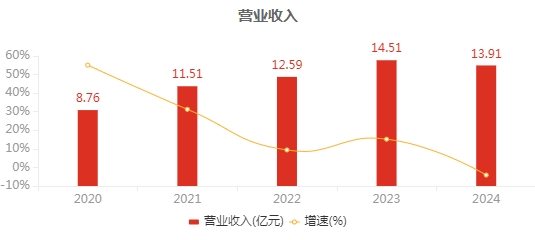

上市首年,公司营收 7.42 亿元,净利润 2.77 亿元,亮眼成绩引发市场追捧。此后业绩整体呈现 「营收向上、利润承压」 的趋势。

公司营收从 2019 年 7.42 亿元增至 2022 年 12.59 亿元,净利润则从 2.77 亿元变动至 2.18 亿元,同期扣非净利润却从 1.97 亿元降至 1.86 亿元。

2023 年公司则实现营业收入 14.51 亿元,净利润 2.54 亿元,扣非净利润 2.31 亿元,均同比增长。2024 年营业收入下滑为 13.91 亿元,净利润 3.15 亿元,同比增长 23.97%。

图表来源:Wind

值得注意的是,公司虽然膜材料技术领先,但近年来膜技术主业增长乏力,利润依赖水务及非经常性损益。

数据显示,三达膜 2020-2022 年政府补贴及投资收益,主要来自参股 30% 的山东天力药业,占利润比重达 28.7%-36.8%。2024 年政府补助占净利润比例达 18%。

更值得警惕的是,记者注意到,截至 2024 年,公司四大募投项目无一按计划完成,全部遭遇变更或延期。为此,监管工作函直指其 「募集资金使用效率低」。

如 「无机陶瓷纳滤芯」 项目因用地问题取消,转为 3 个污水处理项目,且定陶和巨野两个项目屡延期。「特种分离膜及成套设备」 项目亦因用地问题,项目废止及变更。「纳米过滤膜材料」 基地产能缩水 70%,12 条膜生产线仅建成 4 条。

或许是基于经营能力及募投项目的 「隐忧」,面对主业膜技术应用及传统水处理增长乏力,公司近年猛攻新能源赛道。

2021-2022 年接连斩获盐湖提锂订单,其中 2022 年两个项目金额合计 3.66 亿元,占当年营收 29%。在 「吸附+膜」 的主流工艺中,其纳滤膜技术成为分盐提纯的核心装备。

同时出海布局也在加速。2023 年 3 月,三达膜与卓越新能在新加坡设立合资研究院,计划投资 1200 万美元开发膜技术在生物质能源的应用。

公司年报亦明确提出 「以新加坡团队为核心拓展东南亚市场」,某种程度上为与此次计划 H 股上市埋下伏笔,也形成战略呼应。

02▶

赴港动因?

而三达膜选择此时进军香港资本市场,或暗含破解发展困局的战略意图。

三达膜 A 股 IPO 募资 15.24 亿元中,近半项目因用地审批、市场变化等因素停滞,资金使用效率遭监管问询。H 股融资可缓解新项目建设与海外扩张的资金压力,尤其在新加坡合资研究院等国际项目需持续输血。

同时,从公司财务现实看,2022 年末公司账面现金 13.6 亿元,有息负债几乎为零。但 2024 年水务运营应收账款飙升至 9 亿元,占营收比重超 60%,近年应收账款增速已高于营业收入增速,赴港融资或成为纾解现金流压力的战略选择。

另外,尽管公司自称 「膜材料国产替代主力军」,但 2024 年膜技术应用业务毛利率同比下降 3.1 个百分点,需要新的技术突围,而新能源赛道布局需要弹药,陶瓷纳滤膜、黑金膜等新材料也需持续投入研发。

香港作为国际金融中心,港股作为一个关注技术稀缺性的市场,能够进一步满足三达膜的再融资需求。

图片来源:三达膜官微

更深远的布局或许在于,香港有利于吸引专注科技产业的国际长线资本,这与蓝伟光 「技术出海」 战略不谋而合。

记者注意到,作为新加坡永久居民,蓝伟光通过新中科促会会长身份,很早就频繁对接香港资源。2023 年在港演讲时,他详述新加坡借鉴中国香港海水淡化失败经验研发新生水的历史,强调 「新港互学互鉴」,或许就为日后赴港技术埋下伏笔。

很大程度上,赴港上市或为创始人蓝伟光的国际布局野心,求学工作经历让他深谙国际资本市场规则,其在新加坡 《联合早报》 多次撰文强调膜技术全球化经验。

选择 H 股上市可借力香港的国际金融中心地位,对接东南亚、中东地区快速增长的工业废水处理需求,实现 「技术出海」 的闭环。

对此,记者亦致电三达膜采访,董秘办相关人士表示,相关负责人出差不在厦门,让记者发送采访邮件,看到后会予以回复,随后记者向其发去采访提纲,截至发稿未收到对方回复。

03▶

资本新局

这家中国膜技术龙头企业计划再度叩响资本市场大门,若成功登陆港交所,三达膜将成为罕见的 「科创板+H 股」 膜技术企业。

双平台战略可预见的是, 首先业务的国际化,2024 年公司海外收入占比不足 10%,基于蓝伟光 「技术出海」 和国际化布局的野心,香港上市有助于建立本地化技术团队,切入东南亚海水淡化、中东高盐废水处理市场,复制现有的业务模式。

其次,双平台战略也有利于进一步优化公司的治理结构,2025 年 6 月,董事及总经理方富林、财务总监唐佳菁公告计划减持 41.5 万股。H 股引入国际机构投资者,可对冲管理层变动带来的治理波动。

最有价值的可能是在市场估值上,三达膜计划 H 股征程,或为技术型企业与资本市场博弈的缩影。

图片来源:三达膜官微

记者注意到,资本市场对三达膜的认知仍存在一定错位,市场将其认知为环保工程公司 (水务运营),实则其为膜材料科技企业,其核心竞争力在于覆盖 「膜材料-膜组件-膜设备-膜应用」 的全产业链技术能力。

这种错位导致,2017 年首次冲刺 A 股时,发审委曾质疑其水务特许经营带来的无形资产过高;而公司在地方投的募投项目面临的用地困境,又暴露技术研发与地方产业配套的脱节。

另三达膜 A 股估值长期低迷,2023 年 6 月 「状元概念股」 事件,总经理女儿高考夺冠消息引发股价单日大涨 7%,市值飙升,却也陷入舆论争议,股价很快回落,暴露出公司在市值管理上的困境。

而赴港上市或是重构认知的契机,当投资者看到三达膜的陶瓷纳滤芯可替代进口反渗透膜,其石墨烯黑金膜产能达 120 万平方米/年,或许会重新理解蓝伟光在香港演讲时的比喻:「水问题的解决需要互学互鉴」。

H 股上市也有望引入国际长线资金,平滑 A 股散户主导的估值波动。当然,潜在风险同样醒目,港股流动性长期低于 A 股,若 H 股定价显著低于 A 股,可能引发估值双向下移。

从新加坡到 A 股再到中国香港,蓝伟光的资本地图始终围绕着 「水」 展开,此次赴港上市,蓝伟光能否在香港再造一个 「三达膜」,值得期待。

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

文章转载自 每经网