6 月 12 日,国际原子能机构表决认定伊朗未能履行核保障监督义务。次日,以色列迅速启动代号为 「崛起的狮子」 的空袭行动,直指伊朗境内重要的核设施和关键的能源基础设施,意在迅速摧毁伊朗的核能力。作为回应,伊朗于 6 月 13 日晚起向以色列发起多轮导弹打击及无人机袭击,以伊冲突由此急剧升级。本次冲突是两国继 2024 年两轮直接军事对抗后的又一轮军事对抗。

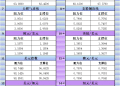

自这一轮冲突爆发以来,大宗商品市场整体表现为结构性波动,其中以能源和贵金属波动最为明显。Wind 商品综合指数 6 月 12 日收盘为 1596.32 点,6 月 18 日收盘时已上涨至 1610.71 点,上涨幅度虽仅为 0.9%,但不同品种呈现出显著的结构性分化。能源与部分化工品价格上涨抵消了其他板块的疲软,反映出市场对地缘政治风险的敏感定价。

具体到品种上,原油市场的反应最为激烈。6 月 12 日至 18 日,布伦特原油涨幅超过 10%,从 69.36 美元/桶涨至 76.7 美元/桶。WTI 原油涨幅约为 2.27%,在 6 月 17 日盘中一度突破 77 美元/桶。天然气市场因以色列关闭该国最大的利维坦油气田,亦出现强烈反应,美国天然气期货持续上涨,自这轮以伊冲突以来已累计上涨近 8%。同时,埃及紧急采购燃料油以弥补区域内天然气的供应缺口,凸显出中东局势对能源供应链产生的外溢影响。

贵金属方面,黄金受避险情绪驱动,价格持续上扬,国际现货黄金和上期所黄金期货的价格都出现上涨,内外市场对地缘政治风险表现出明显的共振。尤其是在以色列空袭伊朗后的首个交易日,纽约黄金期货一度涨超 1.8%,国际现货黄金价格突破 3400 美元/盎司,涨幅 1.24%,黄金避险属性再次凸显。

由于伊朗还是重要的化工品生产大国,除传统能源与贵金属外,部分化工商品也出现强劲反弹。郑商所甲醇期货主力合约 2509 已上涨近 9.5%,尿素期货主力合约 2509 上涨 7.86%。国内多个地区的液化石油气现货价格同步上行,其中九江和武汉市场分别上涨 3.91% 和 2.63%。

为什么大宗商品市场,尤其是能源和贵金属市场对以伊冲突的反应如此强烈?作为重要的供给方,伊朗在全球能源格局中占据举足轻重的位置,其所拥有的原油与天然气资源可以直接影响国际大宗商品市场的稳定性。

2025 年 1—4 月,伊朗原油产量均值为 330.7 万桶/日,较去年同期不跌反涨,涨幅为 4.07%。原油出口量也维持近年来高位,4 月伊朗原油出口量为 162.3 万桶/日,作为 OPEC+第三大产油国,这一产量占全球石油日均供应量的 3%~4%。虽然伊朗近年来受美国制裁影响,原油出口受到限制,但是供应已基本保持稳定,未像特朗普首个任期那样出现崩塌的现象。伊朗同时拥有全球第二大已探明天然气储量,仅次于俄罗斯,其南帕尔斯气田与卡塔尔接壤,是世界上最大的天然气田之一,对其国内能源安全以及周边出口格局具有战略性意义。本轮以伊冲突,以色列空袭了南帕尔斯气田,立即引发市场对全球天然气供应稳定的强烈担忧。

此外,作为基本能够掌控霍尔木兹海峡的国家,伊朗还可能影响全球能源运输咽喉要道的正常通航。作为全球最重要的能源航运通道之一,霍尔木兹海峡是连接波斯湾与阿曼湾、阿拉伯海的唯一水路出口。霍尔木兹海峡最窄处仅为 21 海里,东北西三面被伊朗领土包围,伊朗控制着海峡最窄处近半水域的领海主权,伊朗实际控制海峡内的战略支点——格什姆岛与霍尔木兹岛,形成了天然军事前哨,可对航道实施直接封锁。

美国能源信息署数据显示,2023 年每日有 1800 万至 2000 万桶原油通过该海峡,约占全球日均石油贸易总量的 20%,同时还有大量液化天然气经此地发往亚洲和欧洲市场。其中,沙特、伊拉克、阿联酋和科威特等主要产油国的出口几乎完全依赖该通道。一旦霍尔木兹海峡遭到部分或完全封锁,全球能源物流或发生结构性中断,原油与天然气海运路径将被迫大规模调整,替代航线无法在短期内实现同等运量,全球市场担忧情绪有可能进一步加剧。

伊朗多次公开表示,在其国家安全受到严重威胁的情况下,将不得不采取极端措施,包括 「封锁霍尔木兹」。尽管从现实层面来看,伊朗也深度依赖该水道进行能源出口,但这种封锁更具威慑意义。在武装冲突或局势极度恶化的情况下,局部军事扰动、民兵袭扰或海上通行风险提升仍属大概率事件。

此外,伊朗与也门胡塞武装保持着密切的政治与军事联系,后者曾多次袭扰国际商船。若中东海上安全形势进一步恶化,将推高全球海运保险费用与能源运输成本,强化市场对 「供应链武器化」 的预期,加剧市场的担忧情绪。

但长期来看,地缘政治冲突对大宗商品的影响会随着冲突的缓解而消散,大宗商品价格最终将回归商品基本面。IEA、EIA、花旗银行等国际机构预测,原油供需基本面显示出较强的库存累积趋势。若中东局势未进一步恶化并引发重大的供应中断 (如霍尔木兹海峡关闭),中长期油价难以维持高位,市场预期也将逐步向实际供需关系回归。(作者系浙江国际油气交易中心助理研究员)

(期货日报)

文章转载自 东方财富