来源:

每日经济新闻

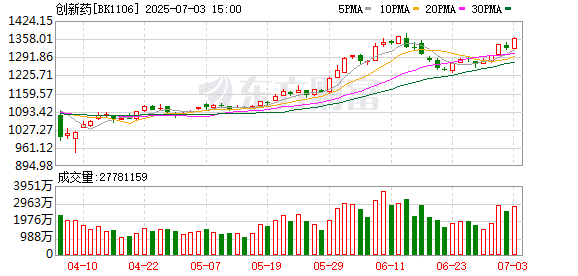

医药行业经历了过去几年的熊市,今年开始逐步回暖。从 2 月下旬到 3 月初,随着医保支持创新药高质量发展的若干意见和丙类目录商保落地的政策预期增强,板块修复非常明显,后面随着 ASCO 等重磅学术会议的临床数据催化、部分公司报表端提前扭亏的预期以及海外授权在金额和数量上创新高,持续催化了创新药板块整体的行情,最终迎来了一轮爆发。

5 月下旬,某国内药企和海外巨头也达成了一个重磅的授权合作,首付款 12.5 亿美元再次刷新了国产创新药海外授权的纪录,板块的估值和情绪得到了进一步的抬升。近期创新药行业也迎来了一小波的回调,我们觉得医药行业在结构性分化加剧的当下,创新药正迎来了一个投资的黄金窗口期,板块可能会有一个长期持续性的机会。

本轮创新药行情的核心驱动力是哪里?我们觉得首先最重要的因素之一就是对外 BD 进入一个爆发期,中国的创新药企向跨国的药企 MNC 输入临床前或者临床阶段的药物分子,满足 MNC 公司的专利端对于新产品管线的迫切需求,带来了 BD 对外的爆发期。

我们看到这一轮的交易金额和数量都在激增,也推动了行业的估值和市场情绪的高涨,成为这一轮估值提升最核心的驱动力。

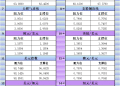

根据医药魔方的数据可以看到,中国药企 license out 数量从 2018 年的 17 项增长到了 2024 年的 94 项。首付款也从之前的 2 亿美元左右增长到了 2024 年的 40 多亿美元,同比增速大概是 16%。2024 年,中国企业的 license out 总交易金额达到了 500 多亿美元,同比增速超过 20%。在 2025 年一季度,中国创新药企业的 license out 交易金额也达到了 369 亿美元,同比翻倍以上增长。所以在交易的金额和数量上,我们可以看到创出了新高。

同时,更值得关注的是近期的 BD 交易形式和以往产生了比较大的变化。过去我国的创新药公司 license out 主要还是遵循着高总金额和低首付的叙事逻辑,所以首付款往往只占到了总交易金额的 2% 到 5%,但是创新药作为一个高壁垒和高风险的项目,达成里程碑和拿下后续交易款的成功率在过去并没有那么高。而近期我们看到随着中国创新药的崛起和话语权的增强,国内药企 BD 的交易形式出现了一个变化。

首先 BD 交易从传统的 license out 转向了 NewCo 的模式。传统 license out 将管线的权益直接出售给跨国药企,而 NewCo 模式可以简单理解成相当于买卖双方共同承担一家新的公司负责交易后的管线。所以其实和过去的方式相比,NewCo 模式最大的特点就是能够实现买卖双方更深度的绑定。借助这样一种新的 BD 模式,其实国内的药企与跨国药企能够实现一个生态的共建。同时,国内药企也保留了一部分话语权,能够将利益实现最大化以及长期化。

另一方面,国内药企 BD 交易中的首付款比例有一个显著的提高,比如说近期在 5 月份针对 PD-1、VEGF 双抗的国内创新药公司与海外巨头的合作中首付款的比例也刷新了国产创新药出海首付款纪录。随着这种新的模式出现以及 BD 交易的激增,国内创新药出海也逐渐从以往的卖管线进入了一种更加深度的生态共建新阶段,我觉得也是一个非常积极的变化。

第二是从技术层面来看,中国创新药行业的研发实力也得到了显著提升。创新药从 2015 年左右开始慢慢发展经历了 10 年左右的积累,其实在今年进入了一个成果产出期,我们看到一批具有全球竞争力的创新药企业逐渐进入了商业化阶段,企业开始实现创新变现。这也验证了长期研发投入的回报逻辑。怎么理解研发实力的提升?我觉得有两个方面。

第一个方面,我们可以看到近年来中国原研的 FIC 的创新药取得了突破,有一个数据,如果从靶点的覆盖度上来看,全球在研的创新药靶点一共是 3000 多个赛道,截至去年年底中国的在研管道覆盖了 1300 个赛道,覆盖度达到了 40%。并且在其中 716 个赛道,也就是大概 22% 的赛道中研发进度是排名第一的,全球同赛道的进度排名第一的药物相当于可以被认为是 FIC 创新药,而中国就相当于拥有了 FIC 管线 22% 的覆盖度,这也印证了中国原研创新药取得了研发上的重大突破。

第二个方面,从临床数据的催化和全球重磅的学术会议中的亮眼表现也可以得到证明。今年以来,密集的临床数据发布以及学术会议的推进也不断推高了市场的预期,在临床数据的质量上也是非常好的,包括在双抗头对头试验中战胜 PD-1+化疗,以及在一些临床的数据上某国内药企在非小细胞肺癌中的中位 OS 的时间显著优于历史对照,所以在临床数据上是有相对亮眼的表现的。

具体来看,以 2025 年 CSCO 年会为例,我们可以看到今年口头汇报研究中一共有 73 项中国的研究,在其他专场包括壁报展示中,中国的研究也广受关注。同时,我们可以看到在数量和占比上相比以往都有比较明显的提升。

第三是从基本面的角度进行分析,2025 年也是国内创新药在财报角度逐渐实现盈利拐点的年份。3 月以来部分公司展示了报表端提前扭亏的信号,这样一些比较好的财报信号也是一个积极的驱动因素,这其实有助于打破之前市场可能会对于创新药公司持续的融资烧钱的固有认知。比如说有药企在 Q1 释放了盈利信号、经营性现金流改善信号等,以及部分公司的 BD 项目收款也有望进入常态化的兑现阶段。所以总体上,报表盈利角度来看,也有望让估值逻辑有望获得更强支撑。

从现金流的角度来看,管线的 BD 首付款也是为很多创新药公司提供了比较好的现金流。整体来看,目前 Biotech 公司走出现金流困境短缺的方式也是不再仅仅局限在产品的上市销售,而是通过 license out、NewCo 的形式提前变现,所以在现金流层面上也得到了压力的缓解,未来中国创新药公司 BD 收入也有望从解一时之渴到可以期待稳定的现金流转变。以上内容可以证明国内的创新药企正在逐步验证商业模式的可持续性和自我造血的能力。

总结一下供给端的变化,国内创新药公司的管线持续突破,出海愈加频繁,意味着潜在商业化能力逐步增强,共同驱动了本轮估值的修复。

从海外和国内市场对比来看,美股市场是相对比较成熟的资本市场,它们对于 Biotech 这类高技术型的企业的认知和定价是更加充分的。而过去 A 股和港股的创新药公司的市销率其实很多是相对低于美股的,这种差距在过去除了因为中美资本市场成熟度的差异之外,也隐含了此前市场对于 Biotech 公司未来销售能力的分歧。

未来随着现阶段国内的 Biotech 公司的研发管线出海愈加频繁,交易金额和首付款上屡创新高,商业化兑现能力逐步增强。同时研发能力增强也步入全球的第一梯队,也逐步扭转市场此前的悲观看法,进一步带动了国内的创新药公司估值提升。

目前从板块的持仓来看,公募基金对于医药板块过去几年的持续回调之后,今年一季度之后逐渐回暖,估值层面板块在经历了前期较大涨幅,近期有一定的回调。所以我们觉得可以在投资的过程中采用逢低分批的方式关注板块,创新药板块可以期待有一个比较长期的投资机会。建议各位投资者可以关注创新药 ETF 国泰 (517110)。里面包含的医药行业里面主要的创新药,不仅有 A 股,还有港股的,成分股生命周期的覆盖分布也相对比较全面,既包含一些成熟的药企,也有一些纳入临床阶段的 Biotech,创新药 ETF 国泰是跨市场中长期配置中国创新药产业的均衡选择。

(每日经济新闻)

文章转载自东方财富