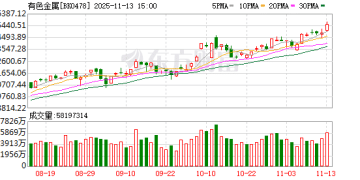

A 股三大指数今日集体走强,沪指再度刷新十年新高。截止收盘,沪指涨 0.73%,收报 4029.50 点;深证成指涨 1.78%,收报 13476.52 点;创业板指涨 2.55%,收报 3201.75 点。沪深两市成交额达到 20420 亿,较昨日放量 969 亿。行业板块几乎全线上扬,能源金属、电池、化肥行业、贵金属、电源设备、非金属材料、有色金属、化学原料、化学制品、小金属板块涨幅居前,仅铁路公路、银行、电力行业逆市翻绿。个股方面,上涨股票超过 3900 只,逾百股涨停。

中国有色金属工业协会会长葛红林在日前举办的第二十五届再生金属国际论坛及展览交易会上表示,我国再生有色金属产业持续快速发展,产量从 「十三五」 末的 1450 万吨,增长到 2024 年底的 1915 万吨,年均增速 7.2%,预计 2025 年底将首次突破 2000 万吨,成为破解行业资源瓶颈、环境瓶颈的重要途径。此外周三金价单日暴涨近 2%,强势突破每盎司 4160 美元关键位置,盘中一度触及 4211 美元高点,创下自 10 月 21 日以来的最高水平。新能源板块近期也强势爆发,锂电相关概念持续走高,推动有色整体上行。

中信建投指出,有色金属走强的核心逻辑始终围绕以下三个逻辑展开:1. 美元信用周期使金融属性向上;美元货币超发、地缘政治博弈及全球信用体系重构,持续强化黄金、白银等贵金属的金融属性。2. 需求增长:第四次产业革命驱动新质生产力元素崛起;与 2006 年大宗商品行情不同,本轮需求增长的核心驱动力并非传统基建地产,而是新能源、新材料、AI、军工航天等新兴领域。博弈背景下,战略金属的稀缺性与战略价值进一步凸显。3. 供给刚性:资本开支不足与地缘冲突加剧供需矛盾;历史上有色金属供给弹性较高,但近年来受双碳政策、供给侧改革等扰动影响,资本开支严重不足,供给约束长期化。

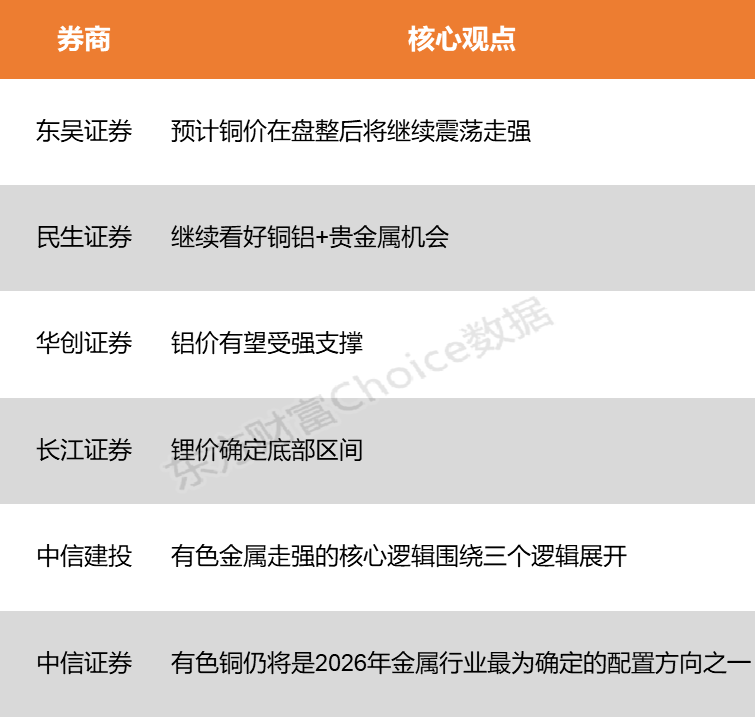

东吴证券:预计铜价在盘整后将继续震荡走强

贵金属当下仍处于底部整理阶段,但主要下跌回调期已经过去,整体宏观框架仍属做多窗口期,贵金属中期逻辑依旧通顺,看好后市行情。国内随着动力煤价格的上行,火电价格存在上行预期,而海外随着欧盟对俄罗斯天然气禁令的持续发酵,天然气价格进一步上行,市场对能源端推动铝价上行存在一定预期,后续进一步观察海外能源价格扰动情况。随着美国政府重启,12 月降息仍为大概率事件,预计铜价在盘整后将继续震荡走强。

民生证券:继续看好铜铝+贵金属机会

全球资源新周期,继续看好铜铝+贵金属机会。工业金属方面,美元降息周期开启,全球宽松拉动传统需求预期向好,叠加 AI 数据中心建设拉动边际需求增量,金属价格中枢有望上行。铜:金融属性宽松预期推高铜价,供给端矿端紧张加剧,冶炼厂减产在即,需求端传统需求韧性强,AI 拉动边际需求增长,价格中枢有望持续上移。铝:国内产能达到天花板,海外新增产能释放较慢,需求端十五五开局,紧平衡格局强化。

华创证券:铝价有望受强支撑

当前全球总体处于降息周期,地产、光伏等弱预期未来或受益降息修复,供需或维持紧平衡,铝价有望受强支撑。受国内电解铝供给强约束、需求有韧性、成本端下行趋势,电解铝板块利润有望维持高位。

长江证券:锂价确定底部区间

美元降息周期开启,全球宽松拉动传统需求预期向好,叠加 AI 数据中心建设拉动边际需求增量,金属价格中枢有望上行。国内新能源汽车需求增速放缓,储能增速持续超预期。江西和青海矿证问题可能进一步发酵,带来供应减量或扩产不及预期风险,可能影响后续的供需格局,锂价确定底部区间。

中信建投:有色金属走强的核心逻辑围绕三个逻辑展开

2024 年初我们明确提出供给受限的资源品牛市,2024 和 2025 年得到印证,有色迎来波澜壮阔的行情,站在当下,2026 年我们依然看好有色再进阶,维持牛市格局。推荐有色金属走强的核心逻辑始终围绕以下三个逻辑展开:1. 美元信用周期使金融属性向上;美元货币超发、地缘政治博弈及全球信用体系重构,持续强化黄金、白银等贵金属的金融属性。2. 需求增长:第四次产业革命驱动新质生产力元素崛起;与 2006 年大宗商品行情不同,本轮需求增长的核心驱动力并非传统基建地产,而是新能源、新材料、AI、军工航天等新兴领域。博弈背景下,战略金属的稀缺性与战略价值进一步凸显。3. 供给刚性:资本开支不足与地缘冲突加剧供需矛盾;历史上有色金属供给弹性较高,但近年来受双碳政策、供给侧改革等扰动影响,资本开支严重不足,供给约束长期化。

中信证券:有色铜仍将是 2026 年金属行业最为确定的配置方向之一

有色铜仍将是 2026 年金属行业最为确定的配置方向之一。受益于流动性宽松和供应端趋紧的拉动,预计 2026 年铜价格区间为 10000~12000 美元/吨,而且板块估值提升的逻辑较强,供给侧约束将继续作为配置的主线思路。

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

(东方财富研究中心)

文章转载自 东方财富