每经编辑|蒙锦涛

「汽车产业里的『恒大』 已经存在,只不过是没爆而已」,犹如一颗深水炸弹,瞬间在资本市场掀起惊涛骇浪,引爆了行业高负债问题的激烈辩论。

车圈「恒大」 的类比或许忽略了汽车与房地产的本质差异:车企负债多用于研发和生产投资,而非高杠杆囤地,资产流动性、现金流稳定性远超房企。

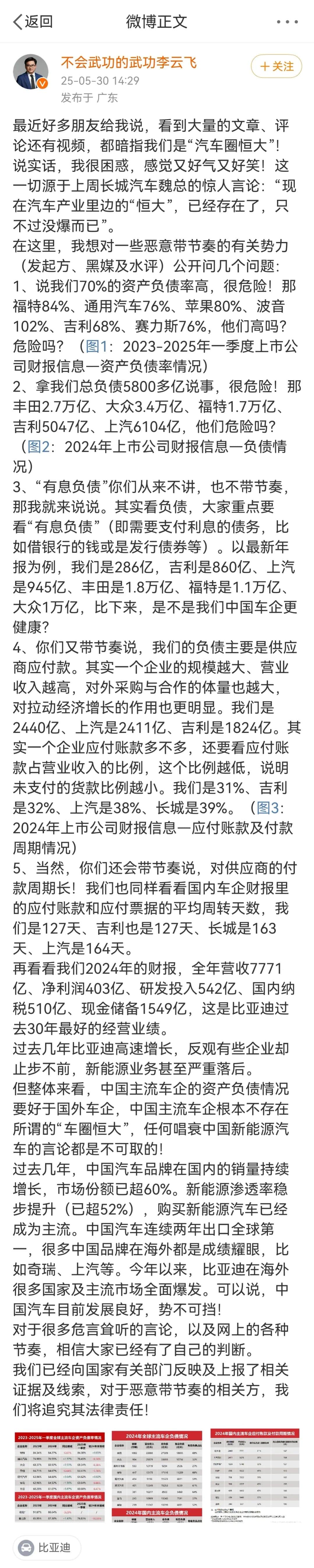

5 月 30 日,比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞通过其个人微博也表达出了自己的观点,正面回应唱衰言论。其从资产负债率、总负债、有息负债、账期等多个角度对比了国内外各大车企的财务数据,并得出结论:「整体来看,中国主流车企的资产负债情况要好于国外车企,中国主流车企根本不存在所谓的 『车圈恒大』。」

杠杆博弈的冰火两重天

杠杆博弈的冰火两重天

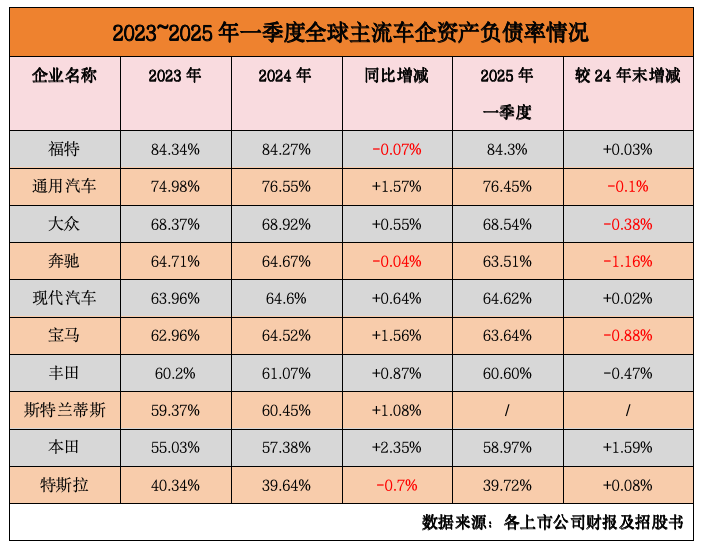

汽车产业素有「吞金兽」 之称,其 「高投入、长周期、重资产」 的特性决定了融资杠杆的普遍存在。然而,当前全球汽车产业的债务图景呈现鲜明的 「冰火两重天」 格局。2023-2025 年,通用汽车、大众汽车、现代汽车、丰田汽车等国际头部车企的资产负债率持续走高,负债率皆在 60% 以上。其中,福特汽车的负债率更是连续两年盘踞在 84% 高位。

2025年一季度,福特汽车以84.3%的负债率「领跑」,通用汽车紧随其后达76.45%,大众汽车亦高达68.54%。这仅仅是负债率这一相对指标的体现。若聚焦绝对债务规模,数据更为惊人。截至2024 年底,大众 3.4 万亿元、丰田 2.7 万亿元、福特 1.7 万亿元的负债额,让三大巨头的债务总和直逼 8 万亿元。通用汽车、宝马、奔驰、现代汽车四家车企,同样深陷 「万亿负债」 困局。与此同时,国内车企负债率持续下行,财务结构优化趋势明显,展现出更健康的债务管理能力。

相较于单纯的负债率指标,有息负债占比更能精准衡量车企的财务杠杆风险。2024 年末数据显示,丰田有息负债高达 1.87 万亿元,占总负债的比例达 68%;福特紧随其后,1.13 万亿元的有息负债占比 66%;就连相对保守的大众,也有 1.1 万亿元有息负债,占总负债的 32%。此外,通用汽车、奔驰、宝马等全球头部车企的有息负债均以千亿计。

反观中国车企,在「稳健经营、高质量发展」 成为行业主旋律的背景下,构建起更健康的债务结构。随着行业整合浪潮加速推进,中国车企在全球汽车产业变革中展现出更强的抗风险能力与战略主动权。

中国车企的健康杠杆之道

中国车企的健康杠杆之道

与一些国际巨头在电动化转型中「疯狂砸钱」 却效果不彰不同,中国车企更注重资金的「性价比」 和 「精准度」。资金主要投入研发生产与技术创新,这种投入不是简单的资本消耗,而是转化为实实在在的技术壁垒和产品竞争力。

同时,中国车企注重控制有息负债的比例,积极拓展股权融资、经营性现金流等低风险融资渠道。通过优化债务期限结构、降低综合融资成本,显著提升了自身抵御利率上行风险的能力,也避免了将企业命运过度绑定在债务市场波动上。

这种「健康杠杆」 策略,使得中国车企在同样需要资金驱动发展的背景下,维持了更高的财务安全边际和经营灵活性。

技术硬核与财务稳健

技术硬核与财务稳健

中国车企所践行的差异化路径,其本质在于以持续的技术创新驱动替代粗放的资本扩张,以扎实的财务健康构筑难以逾越的长期竞争壁垒。这不仅是一种经营策略,更是在全球汽车产业百年变局中掌握主动权的关键。

中国车企在电动化核心技术和智能化领域已建立起显著优势,并快速转化为产品力。中汽协数据显示,2025 年 1-4 月,中国品牌乘用车共销售 594 万辆,同比大幅增长 27.4%。这份亮眼的成绩单,正是将资本有效转化为技术和市场成果的有力证明。消费者用真金白银投票,认可了中国品牌的技术实力和价值。

当国际传统汽车巨头在电动化转型的巨额投入与市场压力下负重前行时,中国车企依托「技术硬核」 与 「财务稳健」 双轮驱动,开辟出一条可持续、高质量的发展新路。

此时诸如「车圈恒大」 等看似清醒的唱衰,实则更像是对中国汽车崛起的否定,将机遇扭曲成末日的颠倒臆断。

身处行业百年未有之大变局,当下的中国汽车企业更应专注产品技术「内功」 的修炼,才能抓住变革 「窗口期」 行稳致远。

编辑|蒙锦涛

文章转载自 每经网