每经记者|赵雯琪 每经编辑|陈柯名 向江林

2025 年国庆中秋长假已经开启,人的流动,是假期的老常态。而智能的流动,却是千行百业变革的新寻常。

高速上的车流里,新能源车主在路途中对着大屏幕发出指令,就可以提前在下一个收费站下单咖啡、餐食并预约充电桩。

千公里外的网红城市,城市管理部门利用 「城市大脑」 自动调配洒水车、清洁机器人作业路线,保证高流量下仍有良好的市容市貌。

假期不停工的智能工厂,人员难免缩减,人工智能 (AI) 正在补位。

2025 年,「人工智能+」 行动上升为国家战略。曾经停留在概念里的智能技术,正像秋光漫过田野般,浸透工业车间的机床、农田垄亩的灌溉系统,也渗入文旅景区的服务终端、医院诊室的问诊屏,融进交通物流的调度网络、城市治理的指挥中枢。

我们总在追问:当机器越来越智能,人的价值何处安放?在智能车间,工人的回答是 「从拧螺丝到管系统」 的蜕变;在智慧农田,从播种到收获的每一个环节都实现了数智化管理和操作。正如那些在 AI 辅助下重获生机的非遗技艺,技术从不是替代者,而是让匠心与创造力更自由生长的土壤。

当下的 「AI+产业」 不是简单的技术叠加,而是信息技术、人工智能与现代产业深度融合的新引擎。「AI+」 意味着创新的商业模式和业态,它不是对传统模式的修修补补,而是催生全新的市场空间和服务场景。

长假期间,每日经济新闻特别推出「长假走中国•AI 探热度」 系列报道,记者将深入 10 个行业现场。我们会记录 AI 如何让车流更懂旅途,让餐盘更懂供需,让手术刀更懂病灶,让麦田更懂生长⋯⋯

这不是一场技术猎奇,而是对一个时代的真实丈量。所谓 「人工智能+」 行动,起点和终点始终是人。

长假第二天

AI 帮我约了辆空气清新的车子

「我明天下午两点要去首都机场,帮我约一辆能坐 4 个人、宽敞一点的车。」

国庆长假首日,出行高峰如期而至。在此之前,不少出行平台都结合 AI(人工智能) 技术推出了全新的技术升级。面对复杂的出行需求,AI 能成为靠谱的 「出行搭子」 吗?今天,我在出行高峰期体验了一把 AI 出行助手——滴滴出行在假期前三天刚刚开放公测的智能助手 「小滴」。

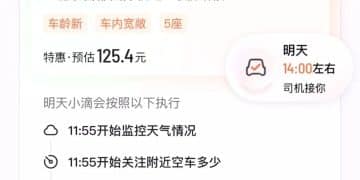

与常规打车流程不同,在我提出了我的预约出行要求和用车场景后,「小滴」 并未立即派单,而是经过约 30 秒的智能分析和数据处理后生成了一份完整的出行方案:建议下午 2 点左右出发,系统将在 11:55 起监控天气,13:55 安排车辆,若空车紧张则会提前调度。

图片来源:滴滴出行

在另一次测试中,我尝试提出更模糊的需求:「我现在在西单,给我推荐附近适合旅游打卡的景点,并打一辆老司机开的,空气清新的车。」「小滴」 随即推荐了距离西单约 2 公里的故宫博物院和前门等经典的北京打卡景点,并为我匹配了两款车型:一款是 「特快无异味,距离 0.1 公里」 的轿车,另一款是 「距离 0.6 公里的 5 座特快,呼吸一路清爽」。

图片来源:滴滴出行

随机选择一辆车上车后,在与司机交流过程中我了解到,这位司机驾龄 20 年,确实是位老司机,车上淡淡的香薰味沁人心脾。接单的司机告诉我,通过 AI 出行助手派发的订单,在司机端与普通订单并无明显区别。不过,当他得知我是通过 AI 助手叫车时,也表现出浓厚兴趣:「听起来很智能,我自己都想试试。」

与普通打车需先选择 「快车」「专车」 等车型不同,使用 「小滴」 的起点是 「描述需求」。乘客只需将出行目的、同行人员和对车辆的要求一次性告知 AI 出行助手,平台即可通过大模型与智能算法匹配用户需求的最多 3 个车辆选项,由乘客手动确认后通知司机接驾。

经过多次实测 AI 出行助手打车后我发现,「小滴」 还能响应更多场景化指令。例如在雨天提前预约车辆,或明确表达 「优先推荐新能源车」 的偏好。这些细节表明,AI 出行助手正尝试融合时间、天气、路况与个人偏好,从单一叫车工具向 「出行规划大脑」 演进。

值得注意的是,滴滴此次同步上线了面向开发者的 MCP(模型上下文协议) 服务。这意味着,其 AI 出行能力可以像乐高积木一样,被其他应用 (如日历、航旅 App) 快速接入。未来用户或许不再需要打开出行 App,就能在任何智能终端完成全流程的出行规划与车辆预约。

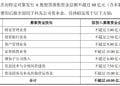

2025 年,「人工智能+」 行动被纳入国家战略,旅游与出行平台纷纷加速布局。不仅是滴滴,T3 出行研发的 AI 打车技术于 9 月 11 日正式接入支付宝,成为后者首个网约车智能助手。高德则在国庆前联合中国安全生产科学研究院发布 「鹰眼守护」 预警系统,通过 AI 技术辅助实测重大异常事件预警准确率达 90%。

尽管前景可期,但滴滴产品负责人也坦言,作为初生的 AI「小朋友」,「小滴」 仍需在真实出行场景中持续学习。随着大模型技术不断渗透,一场更人性化、更智能的出行变革,正在路上。

记者手记:技术正让冰冷的工具变得有温度

体验完 AI 出行助手,我最深的感触是:技术正让冰冷的工具变得有温度。当我说出 「带两个大行李箱去机场」 时,它不再只是匹配一辆车,而是开始思考 「如何更好地完成这段行程」。这种从 「执行指令」 到 「理解意图」 的转变,正是 AI 带给出行最动人的改变。

作为一名时刻关注前沿科技的记者,我见证过太多停留在 PPT 上的 「智能概念」。但今天,当 AI 开始理解 「我想要一辆空气清新的车」 这样充满生活气息的需求时,我真实地感受到:智能出行不再遥远,它正在成为触手可及的现实。

当然,这款 AI 助手仍显稚嫩,它的推荐未必每次都精准。但它的学习能力让人期待——我们每个人的每次使用、每次反馈,都在参与塑造未来出行的模样。

每一种新技术都会过时,但基于理解与共情创造的服务却历久弥新。从精确的 「工具」 到模糊的 「伙伴」,AI 在出行领域的这场初探,让我看到了一种更高效率、也更具温度的人机关系可能。我很庆幸,自己能作为一位普通的出行者,见证并记录下这个充满可能的、有温度的起点。

未来已来,值得期待。

免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。

记者|赵雯琪

编辑|陈柯名 向江林

校对|魏文艺

|每日经济新闻 nbdnews 原创文章|

未经许可禁止转载、摘编、复制及镜像等使用

文章转载自 每经网