流量高潮退去,留下的是一座比以往更加从容的天水,以及一条逐渐清晰、更具韧性的文旅发展路径。

每经记者|张静 张文瑜 每经编辑|刘艳美

编者按:

十一首日迎来出行高峰,多地景区门票售罄……今年国庆中秋 「超长版假期」,文旅市场复苏趋势仍在持续。

近年来,在文旅消费热潮中,借助社交媒体和流量经济,网红城市层出不穷,一批中小城市也在流量红利中被 「重新发现」。

在流量冲刷下,「泼天流量」 如何改变和重塑了曾经默默无闻的中小城市?潮水退去后,这些城市是回归沉寂,还是找到了新的发展方向?从 「网红」 到 「长红」 的路径与挑战是什么?

城市的故事生生不息,一切红利都源于发展的决心。近日,我们重访过去几年中成功出圈的现象级网红城市,聚焦 「后网红时代」 城市的生长轨迹,以期揭示流量经济赋能城市发展的真相,探寻城市韧性生长的法则。

国庆期间的麦积山景区

一碗麻辣烫,让天水在 2024 年春天突然站在流量中心,继淄博、哈尔滨之后,成为又一座网红城市。

不过,相比哈尔滨的省会地位、淄博的 「鲁 C」 底蕴,走红前的天水,在公众视野中几乎是个 「小透明」——偏居西北,GDP 未破千亿,人口不足 300 万,是一座容易被 「遗忘」 的城市。

正因如此,那场突如其来的流量,为天水打开了久违的窗口。伏羲庙、麦积山等深藏于甘肃腹地的文化瑰宝,开始出现在各类旅游排行榜上;洋芋、辣椒、花椒等农产品,也借着这波热度走出大山。

流量的潮水来来去去,如今一年多过去,天水是否已归于沉寂?那些因麻辣烫而来的游客,是否只是昙花一现?

10 月 1 日国庆当天,《每日经济新闻》 记者重访天水,在曾经热闹的四合院,尽管大雨滂沱,网红麻辣烫门店前依旧人头攒动;麦积山与伏羲庙的游客络绎不绝,文化底蕴正稳步接棒,成为天水旅游的持久吸引力。

流量高潮退去,留下的是一座比以往更加从容的天水,以及一条逐渐清晰、更具韧性的文旅发展路径。

重访哈海英:让麻辣烫真正成为 「美食符号」

十月西北的清晨,空气中透出阵阵清冽,但 「哈海英麻辣烫」 店里依旧热气氤氲,人声鼎沸。

店主哈海英告诉 《每日经济新闻》 记者,今年国庆假期,她的店铺从 9 月 30 日下午起就陆续迎来大批游客。

十月一日早上刚开门,就餐的座位就基本坐满,等候队伍延伸出二十多米。工作人员忙得脚不点地。「已经雇了几个临时工帮忙,日常采购也增加了相应备货。」 哈海英表示,「国庆前几天,政府还帮我们把院子里的桌椅和棚子都换了一遍。」

下午两点,《每日经济新闻》 记者在现场看到,虽然已过饭点,但前来 「打卡」 哈海英麻辣烫的游客依旧络绎不绝,队伍不断拉长。这股热度也蔓延至隔壁的 「开元麻辣烫」 和 「伊甸园麻辣烫」,门前同样排起长队;对面的手擀粉店与饮品店也生意火爆。

这个看似普通的四合院,正是天水麻辣烫 「意外走红」 的起点。

自麻辣烫爆火后,整个院子除饮品店外,其余店铺纷纷转行,做起了麻辣烫生意,引发了一波创业潮。目前,天水麻辣烫店铺数量稳定在 1400 家左右,比走红前增长五倍。

《每日经济新闻》 记者在天水走访时注意到,不少游客堂食之后,会顺手将几包麻辣烫料包塞进行李。这碗原本只存在于街头巷尾的天水麻辣烫,正悄然升级为一种具有地域标识的伴手礼。

以 「马玉林」「哈海英」 为代表的头部商家,也从去年开始布局预包装麻辣烫产品。如今,线下门店、街边超市、火车站……随处可见标榜 「天水麻辣烫」 的预包装产品。

天水麻辣烫体验中心

不过,与杨国福、张亮等集中度高的全国性品牌相比,天水麻辣烫仍呈现 「小、散、弱」 的特点,家庭作坊式经营居多,消费者体验参差不齐,且品牌意识薄弱、创新动力不足。

预包装产品虽已起步,但天水本地缺乏标准化食品生产企业,头部品牌不得不向外寻求产能支持。如马玉林选择与宝鸡厂家合作,哈海英则依托重庆工厂代工,企业间尚未形成协同发展的合力,规模有限,制约了天水食品工业的提升。

面对这一现状,天水主动出击,申请将麻辣烫纳入 「中华名小吃」 名录,提升品牌价值,推动 「出海」,扩大国际影响力。并启动 「天水麻辣烫」 集体商标注册,强化品牌保护。

与此同时,天水市商务局牵头,成立 「麻辣烫产业协会」,整合经营、食品加工、原料种植与供应等环节企业,力图实现 「抱团发展」。据悉,协会下一步正考虑自建工厂、研发标准化半成品,持续推进天水麻辣烫的工业化与标准化。

「我们在车站、景区设置了免费品尝点,还现场教大家制作手擀粉。」 当地麻辣烫产业协会负责人表示,「希望天水麻辣烫能像重庆火锅、柳州螺蛳粉那样,成为一个真正代表地方的美食符号。」

重忆一年路:用长效机制留住 「长尾效应」

麻辣烫,本是天水当地再寻常不过的一道小吃,独特在原料上,获国家地理标志认证的甘谷辣椒、秦安花椒,再配上本地宽粉与新鲜食材,共同构成其 「辣而不燥、麻中带香」 的风味和气质。

谁也未曾料到,这道小吃会在 2024 年初意外走红,沉寂已久的天水,一夜之间被推至流量中央。

「人一下子比平时多了好多倍,当时我们都懵了,根本适应不过来。」 经营麻辣烫 30 多年的马玉林回忆道。他在天水的四家直营店被围得水泄不通,甚至有游客半夜三点就开始排队,「既高兴,又怕服务跟不上,影响了天水的形象。」

热闹的马玉林麻辣烫

不光是商家措手不及,这波流量的突袭,也对整座城市的接待与管理能力提出考验。

所幸,有此前淄博、哈尔滨等城市出圈的经验,当地政府迅速开始 「抄作业」。

文旅部门连夜赶工,刷墙铺路、优化硬件;政府单位敞开大院,提供车位缓解停车压力;市场监管部门加强巡查,保障食品安全;市民也自发组织起爱心车队,免费接送游客;大街小巷随处可见 「红马甲」 志愿者,在多家热门麻辣烫店门口协助维持秩序、推介民俗与特产、发放旅游攻略和服务指南……

从官方到民间,目标高度一致,全力 「接住这波流量」,让外地游客感受天水的 「保姆式」 服务。

流量来得迅猛,去得匆忙,似乎是大多数 「网红城市」 逃不开的宿命。然而天水,却似乎走出了不一样的轨迹。

爆红一年多后,这座西北小城并未迅速 「退烧」,反而呈现出一种平稳而持续的 「长尾效应」。每逢节假日,游客依然络绎不绝。「一个明显的变化是,以前来的多是周边省份,现在东部、沿海城市的游客也多了,全国各地的车牌在天水都能看见。」 当地宣传系统一名工作人员表示。

当地政府也借势建立了一套长效机制:从食品安全监督、服务质量提升,到城市环境整治与基础设施升级,都被纳入常态化管理范畴。

今年国庆前,天水早早发布旅游攻略,再次开放机关单位作为临时停车场。《每日经济新闻》记者在天水南站看到,旅客刚出站,便有 「红马甲」 迎上前引导,出租车与公交车有序排列,随时准备发车。

「现在要求就是优先保障游客,我们被组织去车站接外地客人,保障的车辆也安排妥当,一旦出租车运力紧张,后备运力立即补上。」 天水一位出租车经营者透露。

重绘一张图:从 「流量」 到 「留量」 的关键一跃

在 「一碗麻辣烫」 的牵引下,天水不仅完成了从五线到四线城市的能级跃迁,更将自身丰厚的文化、产业家底推至全国视野。

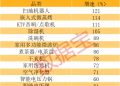

2024 年,天水接待游客 5950 万人次,实现旅游收入 383 亿元,同比增长均超 23%。更值得关注的是,麦积山大景区在全国 5A 景区排行榜中冲至第八、高居西北第一。

国庆期间的麦积山景区

在当地政府与从业者眼中,天水的 「出圈」 并非偶然。

先秦时期开始,这里便是州、郡、府等行政中心。中国四大石窟之一的麦积山石窟静矗城中,始建于十六国后秦时期,其以 「东方微笑」 泥塑蜚声天下;天水伏羲庙,则是全国规模最大、形制最完整的明代伏羲祭祀建筑群。

「文化底子厚,但缺一个破圈的契机。」 上述天水宣传系统的工作人员坦言,没有麻辣烫,或许我们还要再等上一年、五年,甚至更久。它就像一个触发器,提前点燃了天水文旅的引擎。

借助这股热度,天水加大了对历史文化资源的推广力度,如举办伏羲文化旅游节、麦积山国际雕塑论坛等系列活动;推出非遗体验游、考古探秘游等特色文旅产品;开发文创产品,让文物 「活」 起来。

流量不仅带来了人气,更转化出实实在在的产业机遇。

「以往外出招商时,往往需要从 『天水在哪儿』 开始介绍,」 天水市招商局负责人感慨道,「随着麻辣烫在社交平台爆火,现在一提天水,对方都愿意多聊几句,甚至主动提出想来实地看看。」

知名度转化为招商动能,效果正在显现。

今年 6 月,在天水公祭伏羲大典期间举办的文旅产业链招商推介会上,甘肃省成功签约 29 个文旅项目,其中天水独揽 20 个,签约总额达 17.22 亿元,涵盖文旅街区、VR 沉浸体验等多个领域。

「往年参加伏羲大典的客商都是我们主动邀请,但今年大家实在太热情了,客商参与度大大提高,前来参加大典和实地考察项目的客商较之前两年翻了几番,其中不少是行业头部和领军企业负责人。」 前述招商负责人透露。

麻辣烫是引流入口,但真正让企业愿意驻足、深入洽谈的,是三线建设时期打下的机械制造、半导体产业基础,铁路高速交汇的枢纽优势,以及政府着力营造的营商环境。

当地政府也迅速响应流量带来的关注红利,系统推出 《重点产业链链长制工作方案》,凝练出集成电路、电工电器、人工智能与信创等 11 条产业链,并编制 《投资机会清单》 和 《重点产业链招商项目册》,实现 「按图索骥」、靶向招商。

数据显示,截至 2024 年 11 月底,天水签约招商引资项目 253 个,总投资 798.63 亿元。

从一碗麻辣烫的 「被看见」,到产业底蕴 「被看重」,天水正在完成从 「流量」 到 「留量」 的关键一跃。

文章转载自 每经网